ニュース

製品・サービス

SERVICE

pick up

在庫数やお見積りも即確認、即発注「電材ネット」

2023年8月18日

情報通信BOX みやっ通の特設サイトができました。

2023年8月18日

IHIビジネスパートナー協定を締結しました。

2022年2月9日

四国初の省エネ法に基づく「登録調査機関」に登録!

2021年11月30日

宮地電機は「省エネお助け隊」です!

2021年6月29日

施工・導入事例

CASE

僕らの仕事

僕らの仕事はお客様の「暮らし・働く・楽しむ」場所を心地よく整えること。未来のことも考えて私たちがお客様と共に創りあげた導入事例を紹介します。

僕らの仕事

僕らの仕事はお客様の「暮らし・働く・楽しむ」場所を心地よく整えること。未来のことも考えて私たちがお客様と共に創りあげた導入事例を紹介します。

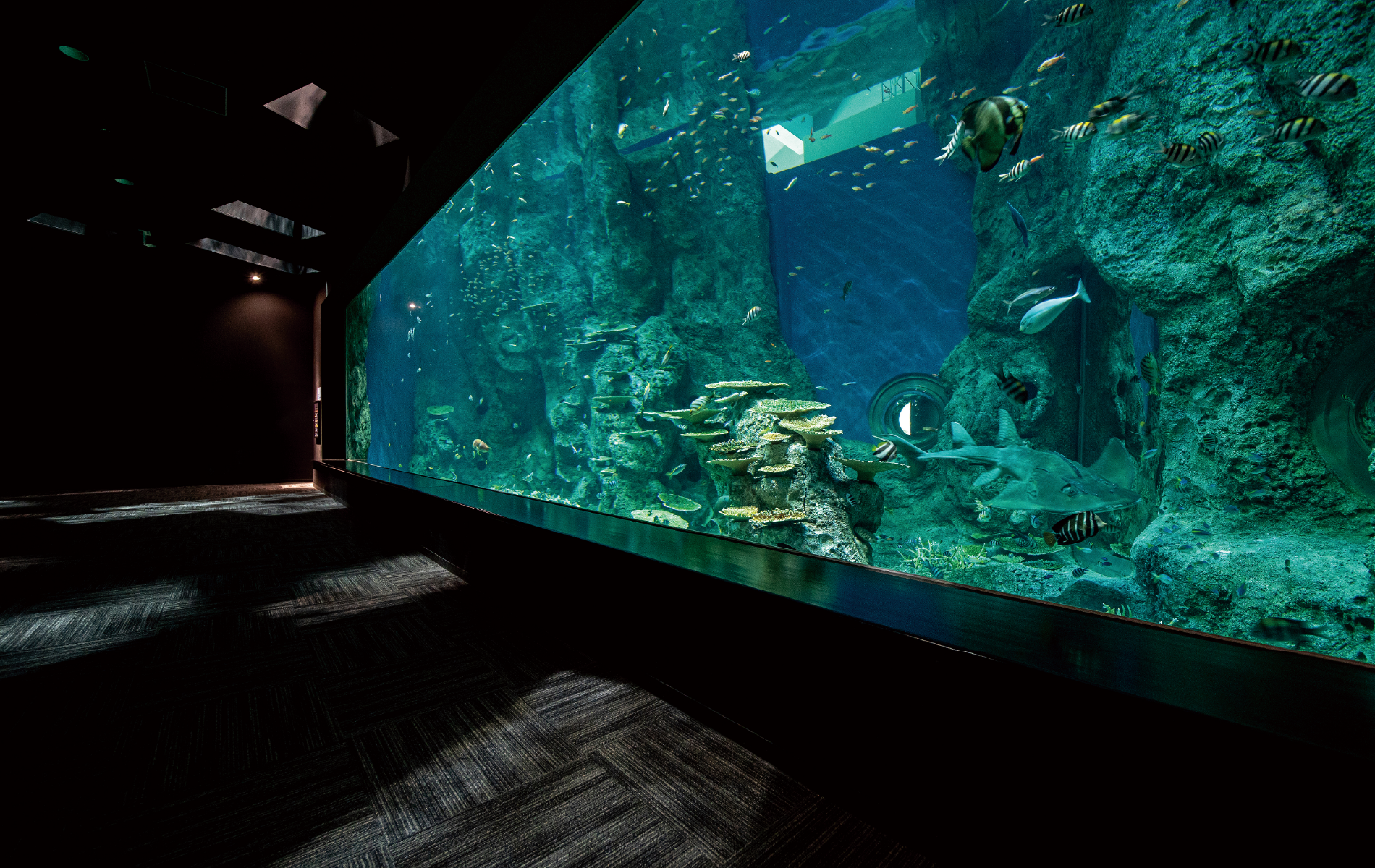

Miyaji Lighting Design Works

宮地電機株式会社のライティングやインテリアデザインの施工事例をご紹介いたします。

Miyajiインテリアデザインは、"心地よいデザイン"

光で人の心を包み癒し、時には活動的にときめかせ、カラーデザインや快適な空気環境をプラスして心地よい空間づくりを目指します。住空間や商空間、インテリアのデザインと機能をトータルに創造します。

Miyaji Lighting Design Works

宮地電機株式会社のライティングやインテリアデザインの施工事例をご紹介いたします。

Miyajiインテリアデザインは、"心地よいデザイン"

光で人の心を包み癒し、時には活動的にときめかせ、カラーデザインや快適な空気環境をプラスして心地よい空間づくりを目指します。住空間や商空間、インテリアのデザインと機能をトータルに創造します。

リクルート

RECRUIT

あなたの未来も、

地域の未来も「It's all light」

大丈夫。明るい未来は、つくれます。

四国に明かりを供給する事業を通して、これからもずっと地域社会の未来を支えてゆきたい!そのためには、仲間が必要です。共に成長してゆく仲間たちの未来が明るければ、地域社会の未来も明るく照らせるはず。あなた自身を輝かせる仕事が、宮地電機にはあります。